“纪实摄影可以被除中国以外的任何国度所摒弃、淘汰、搁置,甚至被放到文物保管箱里,但是在中国不一样,中国纪实摄影的黄金时段还没有到来。”于德水说。

如果说在上篇《于德水:33年“走黄河”的人(上)》中,笔者主要对于德水的创作经历与风格进行了追问,访谈的下半部分则更多地将关注点转到当下。

在坚持用自己的方法深耕影像之余,于德水依然抱持开放与接受的心态。他虽始终坚信传统纪实摄影仍然葆有力量,却同样感叹于“一旦拥有真正的思想,并能到位、准确地表达,当代艺术的表达力度绝对超越古典和现代艺术”。

关于“大师”的称谓、一代摄影家的时代局限、传统纪实与当代影像的传承和变革……在笔者看来,对这些话题的思考与阐述,才是于德水作为国内重要影像学者的真正体现。

“照相机是我阅读社会的‘一本大书’”

谷雨:你一辈子记录黄河,记录那片土地和人民,也有许多摄影家一辈子奔走在世界各地,记录远方。你觉得这种差异缘于什么?

于德水:这个问题我曾经思考过,当年也跟侯登科交流过。对于个体,很大程度上其生长的社会环境,决定着他未来的文化选择和走向。对我来说,到远方去,恰恰是为了给我在这片土地上做的事,寻找一个参照。

1990年代初,我跑了很多地方,西藏、新疆连续跑了四五次,去那些地方也拍照片,但更多地还是感受一下当地的人文环境,观察人在生存方式、文化上的差异。更长的时间,我觉得还是应该在自己这片土地上,深耕自己的影像。

新疆,1990年。

谷雨:从差异中,可能会发现在自己这片土地上,容易忽略的东西。

于德水:对,很多东西是在比照之中才能看到的。

谷雨:那你怎么看待不同摄影家之间完全不同的选择呢?

于德水:这就是人与人之间的差异吧,不仅是文化观念的差异,每个人视觉感受方式的差异也很大。有的人一到陌生环境就特别受刺激,容易有新奇感。实际上,摄影更为擅长的是像美国《国家地理》做的那些事情,把一些人类无法到达之处的存在、景物展示给人看。

但对我来说,摄影更多的是观察生活、理解生活的一个手段、一种工具。结合我生活的时代背景,这并不是刻意而为,而是一个自然而然的过程。

过河滩的行人,河南,1994年。

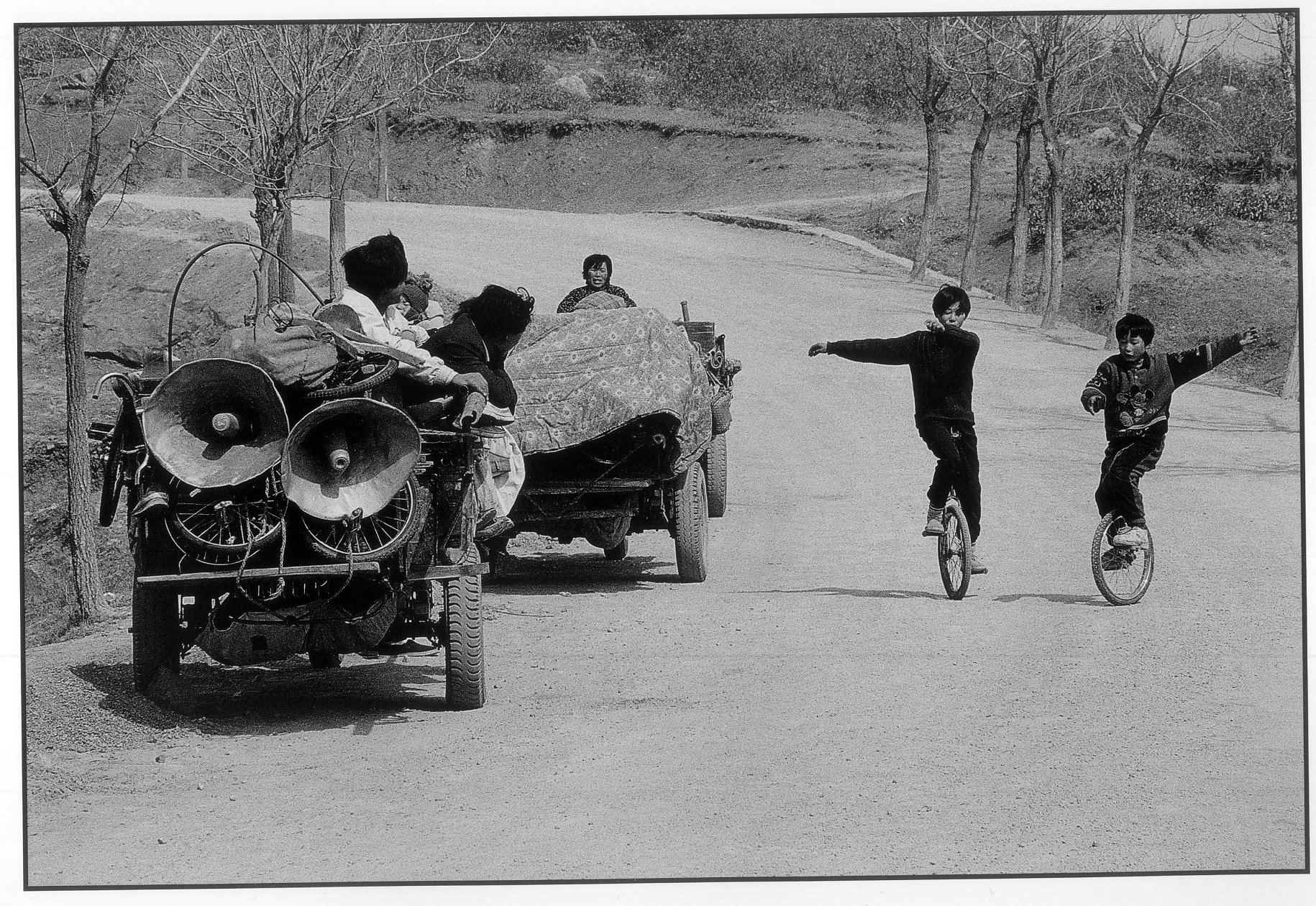

在路上骑独轮车的孩子,河南,1996年。

黄河边放生的人们,河南,2009年。

因为恰恰是摄影,在某种程度上补偿了时代给我带来的缺陷。在得不到文化教育和没有精神给养的现实中,我对社会的一切理解都是自己用照相机观察社会时,一点一点得到的。照相机就是我阅读社会的“一本大书”。

“我们这一代没有摄影大师”

谷雨:你在许多文章和访谈中经常提到,自己这一代摄影人“注定是承前启后的一代,注定是在观念的夹缝中图谋发展的一代,注定是在产生大师的空白地带执着存在着的一群人”。怎么理解这三个注定?你觉得这一代人没有产生大师吗?

于德水:这是生活在那个时代所决定的。

他们现在都将老侯(侯登科)冠以大师的称号,但我个人还没有这样看。老侯的思考、对摄影与社会关系的探求,是我们这一代人中走得最远的一个。他也是在实践中最努力、最下劲的。可是,一个时代的局限,个人是无法超越的。

新帽,陕西汉中,1983年。摄影/侯登科

三个妇人,陕西凤翔,1990年。摄影/侯登科

所以我特别看好现在新的一代,因为他们接受了完整的基础教育、文化教育、艺术教育。当然这个时代有它自己的问题,但是我们那个时候根本无法想象现在他们拥有的这些。

谷雨:你觉得那个时代先天就是不足的。

于德水:我们这一代人,该长身体的时候,三年困难时期吃不饱饭;该受教育的时候,学校和教育体系瘫痪了。虽然后期有了一个机遇,补了一下课,但是最好的黄金时段已经过去了。我上大学的时候都已经三十多岁了。

谷雨:我能理解你的意思,但每一代人都逃脱不了历史的局限性。在这个局限性之下,像你这样成长起来的一代人,已经靠自己的努力走到了很高的位置,你觉得还是不能被称为一代大家?

于德水:不能。原因很简单,你拿同时期任何一个国外摄影家的影像和我们的放在一起,我们是比不了的,这就是时代局限造成的。

1991年,我听崔健唱《一块红布》。那时候我的小书房里有一个当时流行的放磁带的落地音响。记得那天,我一个人把音响开得震天响,崔健那撕裂的沙哑嗓音把我震撼得一塌糊涂,他声嘶力竭呐喊出的是整整一代人的命运。那一刻,我泪流满面……

“那天是你用一块红布,蒙住我双眼也蒙住了天,你问我看见了什么,我说我看见了幸福。”我就是像那样被蒙着眼睛、懵里懵懂一路走过来的。这是我们那一代人生活状态的真实写照,走了那么长的路,都已经奔四的年龄了,这才看清世界是怎样一回事,应该怎么去做。太晚了,真的太晚了。

在我们这代人里,侯登科是非常努力的,不甘于命运。那时我们的思考、知识基础,基本上都是同步的。但他比我要勤奋,而且在摄影上用的力道也狠。我们在交流的时候,他总是嫌我拍得太少:“我这段时间干了80个胶卷,你小子才拍多少啊……”

侯登科以超常的心力浸入摄影的探求,与命运抗争,从社会的基层一步步走到了那个年代精神的制高点。他对摄影的追求最为执着,付出的心血也最多,在我们这一代人里是一个优秀的代表人物,但我对称誉“大师”还是很警惕的,尤其是当下的语境。

有人把侯登科比作是中国摄影界“顾准”式的人物,因为最重要的是他探求真理的姿态与思想,这是他真正的价值所在。但是,我仍然认为我们这一代人注定处在产生大师的空白地带,就是这样,现实真的很残酷。

那些从未示人的实验影像

谷雨:在河南摄影领域,你、姜健、闫新法等这一代摄影家大多是传统的纪实摄影,而当下的年轻人——孙彦初、慕容拖鞋、陈卓等,许多是以非常当代的方式进行影像创作。同样成长于中原这片土地,时代在两代人的创作上烙印下如此大的不同特点,你觉得在其中有没有些一脉相承的内在精神?

于德水:还是有的。总体地说,这种精神一方面有着文化血脉的延承与发展,另一方面也是时代诸多新质所复合的结果。当然从具体的实践形态上来说,年轻人和我们的差异已经很大了。新一代更多是不羁、不屑的态度,他们卸掉了那种沉重的责任意识,但是他们和脚下这片土地在骨子里的连接,仍然是一种最根本的状态。

选自《主人》系列。摄影/姜健

永定陵,河南巩义,2005年。选自《皇陵百姓》系列。摄影/闫新法

龙脊,河南新郑,2013年。选自《Hidden》系列。摄影/陈卓

选自孙彦初摄影手工书《半张纸,一个句子 》。

谷雨:在当下,你有没有想过,自己也可以用一种很当代的方式去创作?

于德水:我其实有过这方面的实践,但没拿出来示过人(笑)。2017年三影堂做“中国当代摄影40年”展览的时候,荣荣来河南看照片,那时候我翻出来一本80年代做的手工书。我自己都很奇怪,心说:现在手工书这么时髦,那时候我竟然已经做过了。

我当时买了很多黑纸装订成本,封面是用哑光白色带麻点壁纸包起来的硬纸板,显得像精装一样。标题是我自己手写的,但为了追求印刷品的效果,用相机拍下来后洗成相纸贴上去。那时候正在拍黄泛区,所以标题很宏大——“献给黄河泛区的人民”。

于德水手工书《泛区人》。

于德水手工书《泛区人》。

于德水手工书《泛区人》。

谷雨:里面是洗出来的照片贴上的?

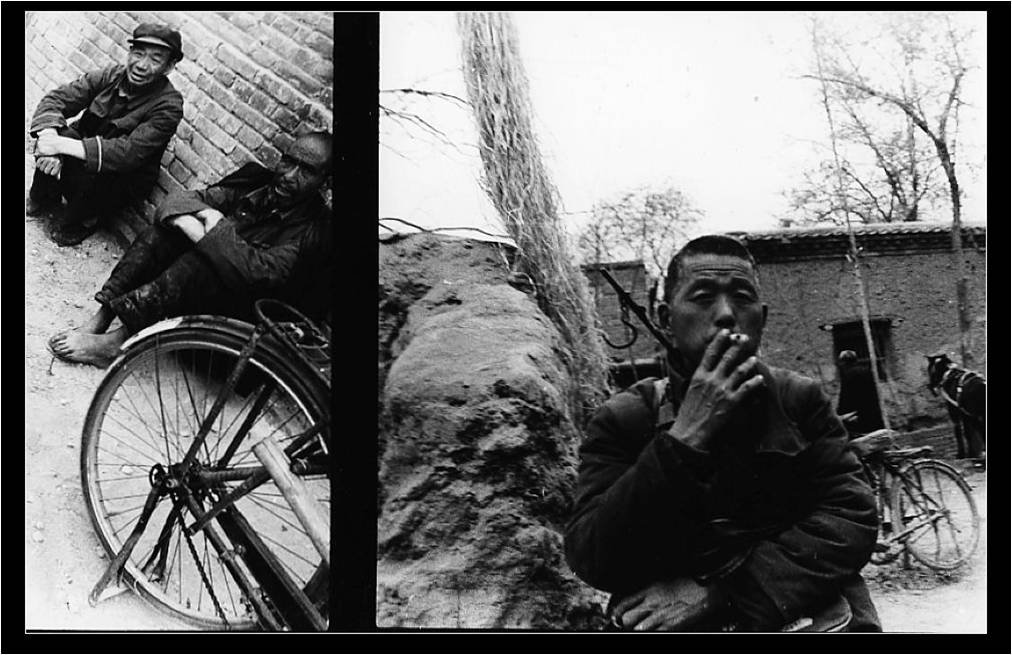

于德水:对,很厚的一本,但是没有贴完。那时候,我的思维很活跃,想做各种各样的事。其中甚至有一个时期——大概是1992年前后——特别叛逆,希望打破一切传统,总是把照片拍得故弄玄虚。明显是个什么东西,但是我就要拍得让人看不懂这是什么玩意儿。那时候一直追求这种感觉,而且还做各种手段的尝试。

在那个时候,这种行为应该说是具有当代意识的,就是打破一切常规进行摄影实验,实验意识、叛逆意识特别强。比方说,把反转片当底片来放,放出来的影像莫名其妙,颜色怪不拉几的。

还有在放135底片的时候,不按一整幅画面放,而是对准两幅画面中间,最后得到的照片是前一幅画面的后半部分和后一幅画面的前半部分连在一起的。把两个不相干的画面组成一幅照片,而且我还以这样的方式做了一组作品。当时起了个名字叫“狗尾巴村轶事”,还在《人民摄影报》发表了,这是唯一发表过的。

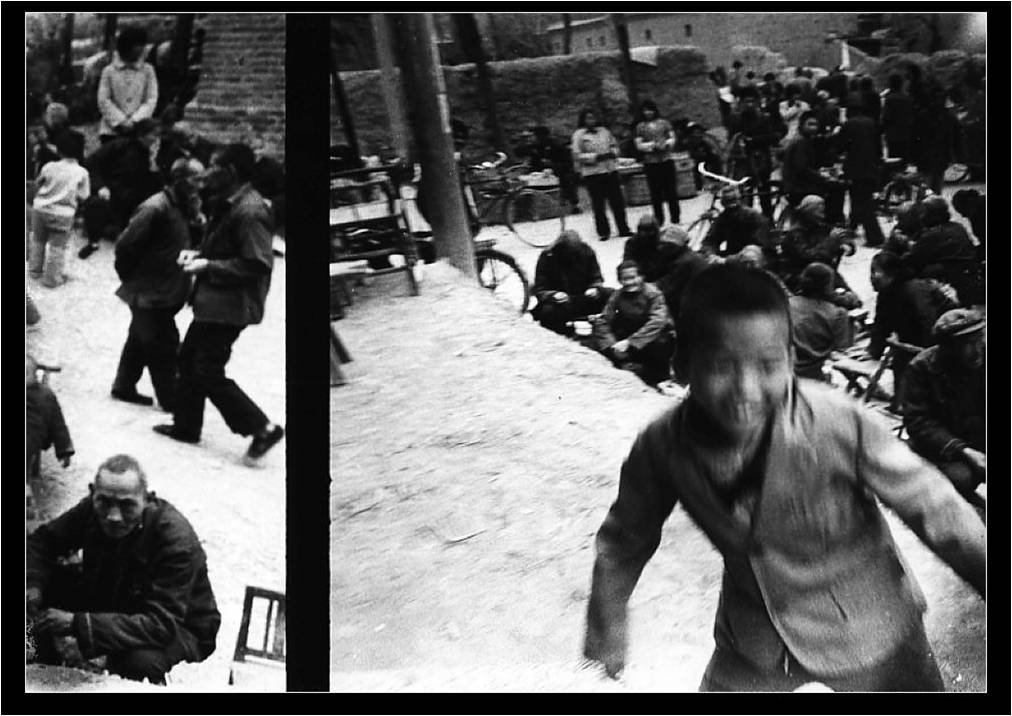

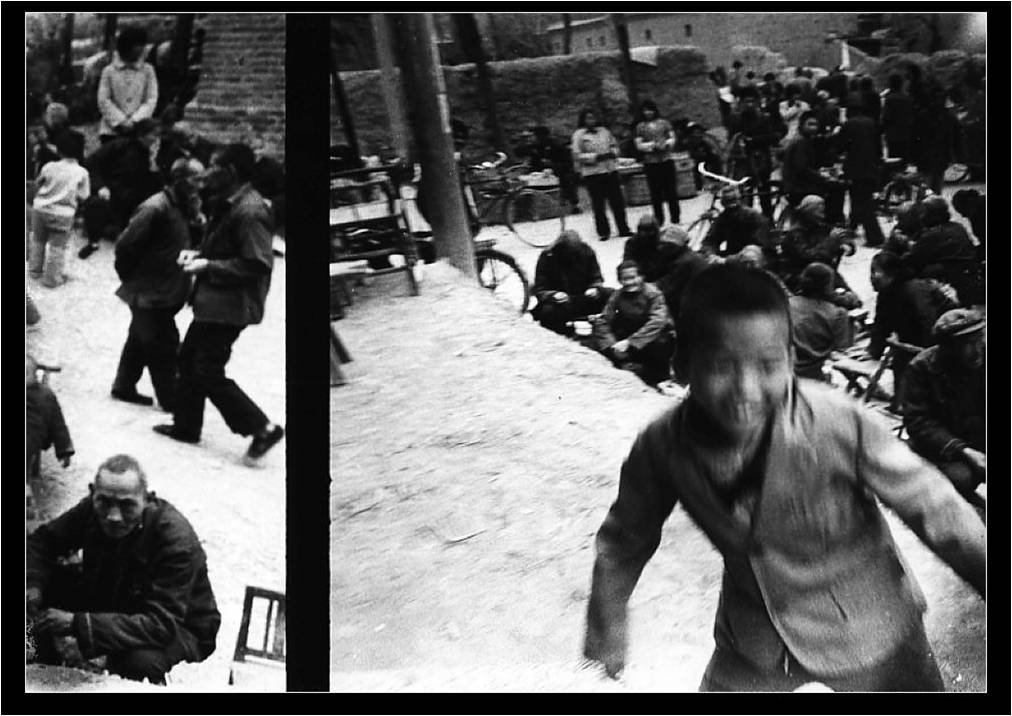

《狗尾巴村轶事》。

《狗尾巴村轶事》。

《狗尾巴村轶事》。

包括前些年流行LOMO的时候,我觉得这都是小儿科,就用一个月的时间,拎着它随手拍了一些照片,最后也做成了一组。那个小相机其实就是一个傻瓜机,把画面处理得虚虚乎乎的,追求所谓现代影像的感觉。但这些都是拍着玩的,也没示过人。

LOMO影像《另一个向度》。

我不会认真用这样的方式去完成一个主题性创作,只是私下偶然玩一玩,尝试一下,可能是年轻时叛逆心态的回光返照吧。

“我们仍需传统纪实”

谷雨:如果在当下仍以传统纪实摄影进行创作,你觉得会不会有些过时?

于德水:关于摄影的认知,今天正处于一个自摄影术出现以来最为剧烈的嬗变期,我一直警惕让自己的思想认识不要固化、僵化,保持一种对当下时代摄影面貌比较完整的、清醒的认识。这也是为什么我特别愿意和河南的年轻人保持密切的交流。但是在个人实践上,我仍然会坚持自己的创作方法。因为对黄河的拍摄,是一个既定的长期目标。

谷雨:对你来说是这样。但如果是现在的年轻人仍以传统的方式去做创作,你会不会觉得他的做法过时?

于德水:不过时,今天仍需要传统的纪实摄影。当然,从世界范围来看,纪实摄影在当下各种视觉艺术传播样态中,是一个过时的概念。过时的原因有很多,传播形态和方法的改变、纸媒时代落幕等等。还有更深刻的原因,比方说对纪实的质疑——纪实,真的能“纪实”吗?

在今天,我们对纪实需要一个重新认识的过程。纪实只能是个人化的,也许在某一个角度,它是一种客观的时间段、空间段的真实呈现。但与事实的真理还有多大的距离,这是需要重新认识的。

纵然纪实摄影现在存在诸多问题,不再是像过去那样被信赖,但是,在多元化、多视角、多种呈现样式共同记录历史的今天,纪实摄影这样一种方法、一种样式,仍然不死。作为各种样态之一,纪实摄影仍然是为人类留下视觉记忆的一种很好的手段,仍然不失力量。

山西凤陵渡,1997年。

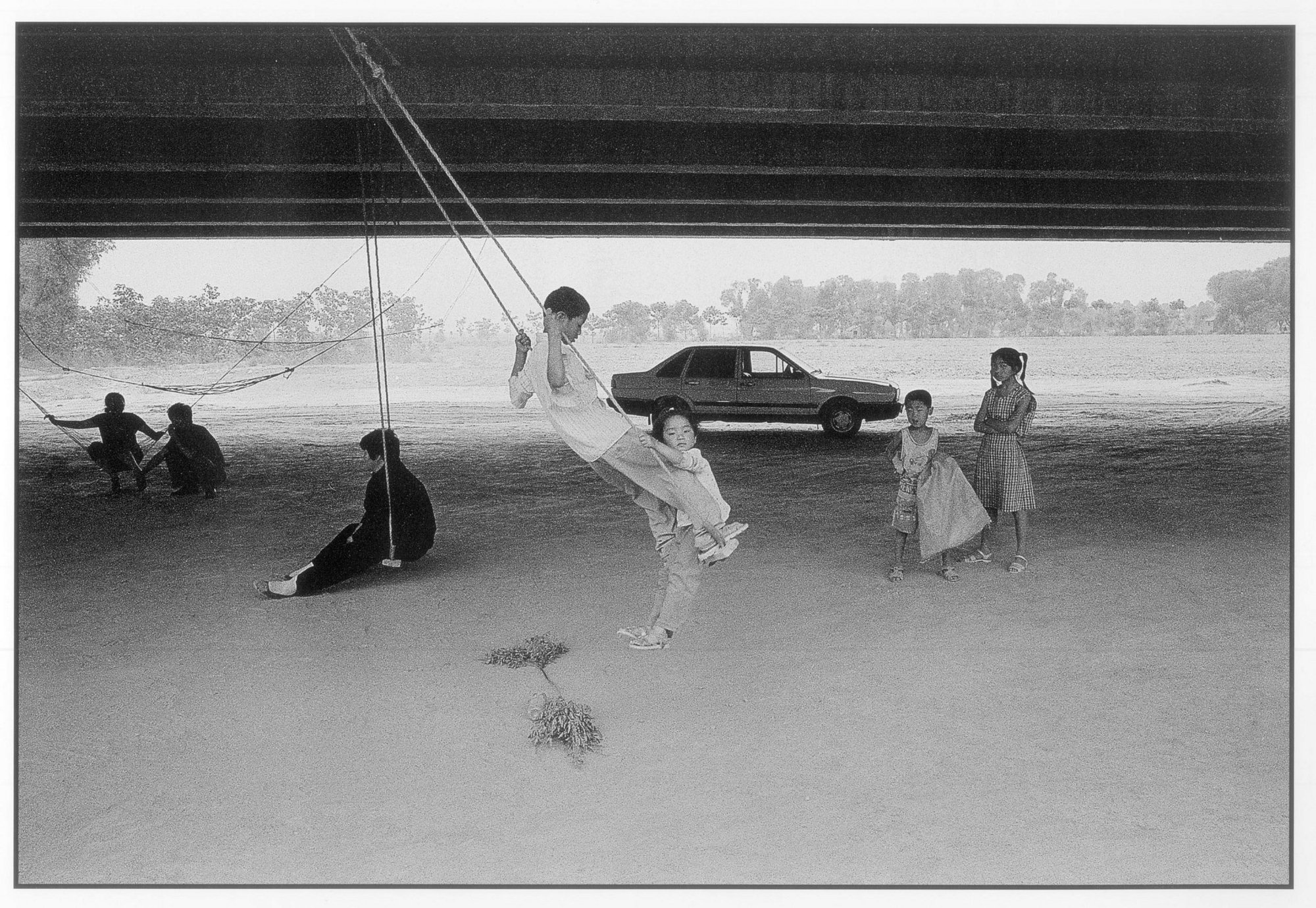

荡秋千的孩子,河南,2003年。

这里面还有一个很重要的原因。今天的中国社会,正处在一个人类历史上罕见的历史巨变的时代。如此庞大的人群——占人类总数的四分之一,在短短的时间里经历了天翻地覆的社会变革,几乎是一个人类历史上罕见的时代。在今天的中国,纪实摄影的功能、文化价值、社会意义,依然是存在的,它依然是最值得追求的摄影方式。

纪实摄影可以被除中国以外的任何国度所摒弃、淘汰、搁置,甚至被放到文物保管箱里,但是在中国不一样,中国纪实摄影的黄金时段还没有到来。

中国如此丰富、巨大、演变中的一个客体,其价值样态的复杂程度,从哪个层次上来讲,都太值得记录了。但从语言到传播,当代纪实具体的呈现形式肯定与传统纪实有所不同。包括“山川悠远:人与大地的景观”这个展览,很多作品就是记录了一些空镜头、一些景观而已,但它是有价值的,因为那些荒诞的场景就是中国剧烈变革所导致的。

“当代摄影第一次呈现给我的力量”

谷雨:你对当代摄影的各种样式持开放与接受的态度,但不知道你是否曾经遇到过,无论如何都不能理解的所谓当代的摄影作品?

于德水:应该有,我是这样看的。艺术的整个发展,从人的接受状态来看,是由简单过渡到复杂的。古典主义带给人视觉的审美;现代主义开始有一些个人主观化的东西;但是进入后现代或者说当代后,艺术已经演变成一个非常复杂的言说体系,它进入了一个像智力游戏般的状态。一幅作品里可以设置很多隐喻、暗示、象征,你要了解与其相关的知识背景,创作者的思想历程、生活状态,之后才能慢慢意会。

谷雨:有时我会觉得当下许多所谓当代摄影,只是将摄影与其他艺术形式简单混合、杂交,既丢失了摄影的本体魅力,也没有体现出当代艺术的思考深度,所以在说到当代摄影时,总是持保留态度。

于德水:当然,更多的所谓当代摄影都是“伪当代”的,只是把一些似是而非的东西以一种当代的面貌呈现出来,而且这样的作品占绝大多数。但是,一旦拥有真正的思想,并能做到位的、准确的表达,当代艺术的表达力度是绝对超越古典和现代艺术的。

好多年前,我对一幅当代作品印象很深。记不清是艾未未还是左小祖咒的,就是一幅在天安门前拍的照片,画面里一个女孩把裙子撩起来,露出三角内裤。看到那幅照片,我一下子惊呆了。

左小祖咒2001年发行的专辑《左小祖咒在地安门》海外版封面,用的是艾未未1994年拍摄的作品《一九九四年六月》。

天安门是皇权的标志,更不用说那上面还挂着“毛像”,在近代中国是最威严的象征,其背后折射着几千年文明。而就因为这一撩——这么轻盈的一个动作,挑战了一个文明千年以来形成的文化传统。这是当代摄影第一次呈现给我的力量,那种刺激,那种震撼,突破了一切表达,具有传统艺术语言无法达到的深刻性。

还有洪磊的作品,在故宫里拍的鸟尸体,一团血迹,那也是同样的震撼。如果说之前那个作品还有一种调侃,洪磊这个表现的就是残酷的现实了。

太和殿东回廊,选自洪磊《紫禁城的秋天》系列,1997年。

谷雨:无论是传统还是当代,对于好的摄影作品来说,有没有一个不变的、最关键的东西?

于德水:虽然传统或当代作品的进入角度不一样,但是好的影像一定要进入人的心里,这是恒久不变的。因为艺术是对人产生作用的,最终的衡量标准还是人的内心、人的精神。

回溯历史也是这样,虽然有些作品的表现形态比较老了,比如解海龙的《大眼睛》,但任何人、任何时候看到那双眼睛,那种对知识渴求的神情,都会让你感觉到心在发颤。

《大眼睛》。摄影/解海龙

不管什么样式、什么风格的艺术品,一旦能在人的精神上产生一种力量,刺痛人心,直抵心灵,那就肯定是永恒不变的东西。

关于于德水

于德水,1953年出生于河南周口,1978年从事摄影,1983年在中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)进修摄影专业,1985年起历任《河南画报》摄影记者、主编,1994年起连续两年获中国新闻摄影奖(非突发新闻类)金奖,2001年任河南省摄影家协会主席,获中国摄影家协会“德艺双馨”荣誉称号,2002年任中国摄影家协会理事,2008年任河南理工大学兼职教授,2012年获第九届中国摄影金像奖创作奖,2015年任河南省摄影家协会名誉主席。

出版著作《中原土》(1994)、《黄河流年》(2003)、《流逝的黄河》(2010)等;作品被广东美术馆、河南省博物院、厦门摄影博物馆、中国摄影博物馆(丽水)、西班牙当代艺术博物馆等收藏。

(编辑:爱 娣)

救命的医疗设备,如何沦为个人提款机?

救命的医疗设备,如何沦为个人提款机? 原价上千元“贵妇霜”网店卖不到百元

原价上千元“贵妇霜”网店卖不到百元 花20多万元就能买到“铁饭碗”?起底涉案金额超8000万元的特大招聘诈骗案

花20多万元就能买到“铁饭碗”?起底涉案金额超8000万元的特大招聘诈骗案 直播带货,热闹下的烦恼咋消除

直播带货,热闹下的烦恼咋消除